「漆器」は、数少ない「触れられる芸術」と言われています。

生活の中にひっそりと佇み、生活を豊かにしてくれる芸術。

毎日の食卓から特別な年中行事まで、いつも我々のそばにある日本の心。

それが漆です。

日本文化の歴史を辿ってみると、漆が深くかかわってきたことがわかります。法隆寺に所蔵されている玉虫厨子は、日本最古の漆工品として知られています。飛鳥奈良時代は、仏教の伝来を契機として、中国や朝鮮の影響を受け、美術工芸は進歩発展を遂げることになりました。仏像及び仏具の製作も旺盛を極め、漆工も異常なる進歩を促しました。

漆(うるし)は、漆の樹から採取される乳白色の樹液です。この漆の樹は、中央アジアが原産といわれていますが、今から 4000 年以上も前に、すでに日本で発掘された器の残片や、鏃(やじり)と矢とを蔓(つる)で結んで固めた部分などに、漆が使われたことが知られています。その当時、日本にも漆の木が自生していたということになります。

ウルシ科の植物は熱帯を主にして 60 属 600 種類あるといわれ、日本でも漆を採取する樹とは違いますが、同種のウルシ科の植物として、ヤマウルシ、ハゼノキ、ツタウルシ、ヌルデなどが自生しています。

漆といっても、種類が多いので、性質も成分も異なります。東南アジアの漆は、ゴム質が多く、被膜が柔らかくて弾力があります。日本の漆も、地方によって樹液の性質が違うといわれています。育生している土地の気候風土により、樹液も異なり、樹液を使う技法にも差が出てきます。

現在の日本では、使用する漆の 99%が中国を主とする輸入漆に依存しています。残りの 1%の日本産漆は、岩手県浄法寺で採取される漆が 70%占めているという、まさに絶滅寸前の状態にあります。つまり、日本の伝統産業である漆器は、実は中国産漆に依存しているのが実態なのです。我が国は、日本文化の再興を推進していますが、漆に関していえば根本から国家挙げて取り組んでいかなければ絶滅してしまうのではないかと憂います。鳥取県の漆はというと、採取される樹液は非常に良いと評価されていた時代もありました。現在鳥取産の漆の苗が、県外で植栽されて既にブランドの漆に育っている例もあります。時代の流れの中で、忘れられていく鳥取の漆、そして職人。それに関連して木地師の不足も深刻です。

會州堂は、地域における日本の文化を大切に考え、その技術を守り、頑固なまでに因幡の地域にあった作品を作り続けていきたいと思っています。

自然環境に恵まれ、木地に恵まれた鳥取。この地で育まれてきた伝統工芸は、この 地の人びとの生活や文化を豊かさにすることになるでしょう。

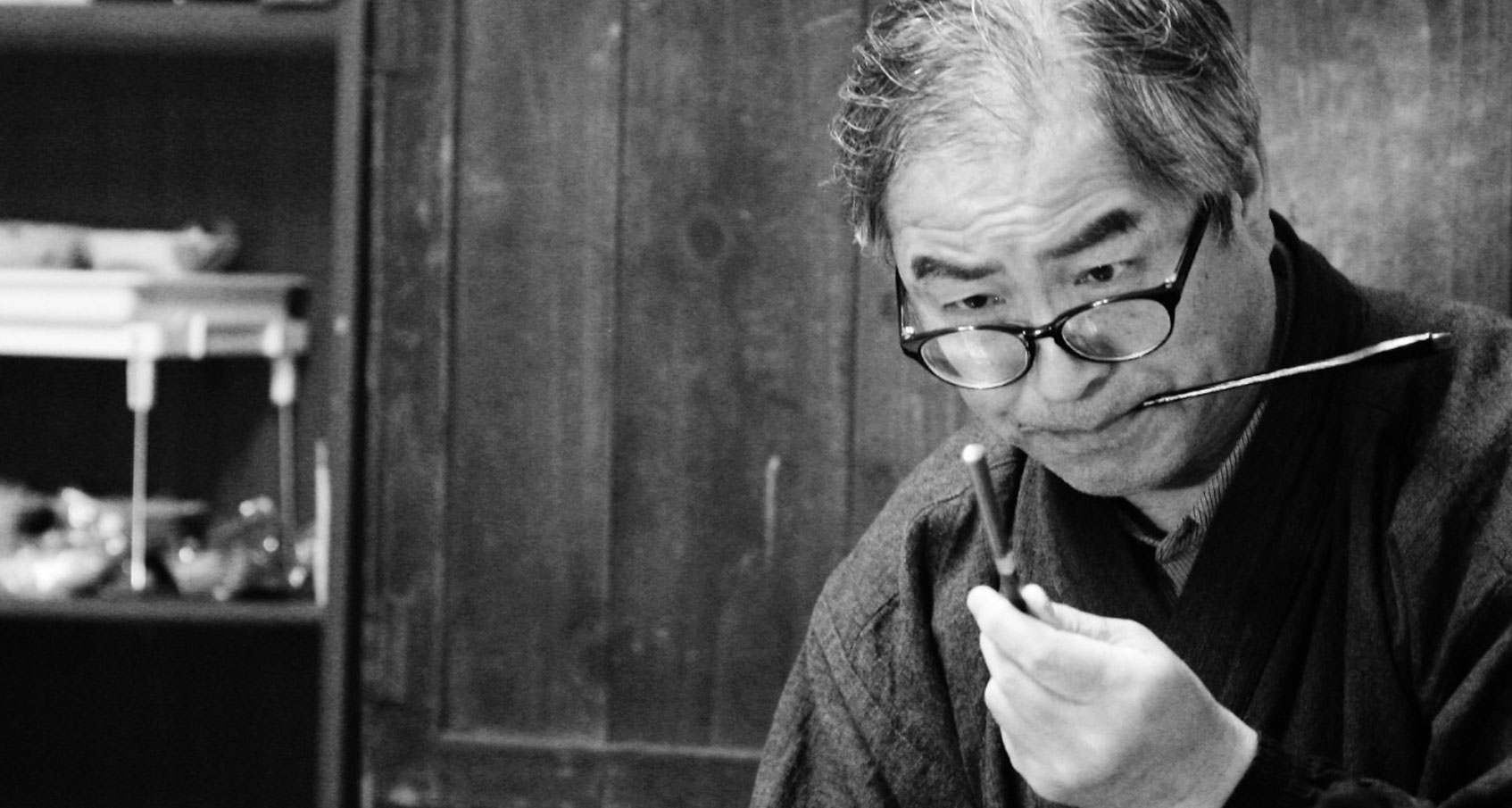

職業 : 塗師(ぬし) / 漆文化研究(鳥取漆研究所 所長)

昭和30年、会津若松市に生まれる。

父は塗師。幼い頃から会津の歴史の中で漆と触れ合い育った。

平成5年、妻の実家がある鳥取県に移り住み、漆工房「會州堂」を立ち上げる。

以来、鳥取を中心に、漆器・漆芸の研鑽と普及に努める。

平成26年、第39回鳥取市文化賞を受賞。

【主な活動歴】

平成5年 漆器店「會州堂」を創立。鳥取で漆芸と漆器の普及を始める。

鳥取の伝統と職人を考える会発足。

平成8年 蒔絵師田中稲月との交流が始まる

平成12年 鳥取の匠 蒔絵師田中稲月氏と木地師茗荷定治氏の二人展開催

平成18年 “鳥取漆器”の復活に取り組む 日本海新聞に掲載

平成19年 県内3大学と商店街が連携して「因幡の手づくりまつり」を開催

職人が“技”を子供たちに楽しく伝える

平成20年 蒔絵師 田中稲月遺作展 鳥取漆器の新時代作品展開催

平成22年 NHK文化教室漆教室講師となる

平成26年 「漆と地域の活性化」講演会

平成26年 NHK鳥取/いちおしNEWSとっとり「とっとりの匠」出演

平成27年 県展入選

平成29年 佐治漆の植栽始める

日本海新聞「因幡の漆」をテーマに12回連続連載される(H29.4~H30.3)

「佐治漆の生産と流通の変遷」小論 鳥取民族懇話会例会誌に掲載

平成30年 県展入選

店舗を鳥取市から鳥取県八頭郡智頭町山根に移転

令和元年 県展入選

鳥取県立博物館において「因幡の蒔絵師」のギャラリートーク出演

岡山県美作市右手木地山の木地師とコラボ始める

日本経済新聞文化欄「鳥取の漆器」と題して掲載

その他、山陽新聞、日本海新聞などにも漆の普及活動が紹介される

佐治漆の研究発表(鳥取県代表/於:愛媛県中國四国林業研究会)

佐治漆研究発表(「西日本うるしを守る会」/開催徳島県)

【現 在】

鳥取の伝統と職人を考える会 代表

因幡の漆器を普及させる会 会長

鳥取漆研究所 所長

佐治漆研究会 事務局長

元・NHK文化教室漆教室 講師

元・鳥取敬愛高校 社会人講師

塗師(ぬし)/漆文化研究(鳥取漆研究所 所長)

昭和30年、会津若松市に生まれる。父は塗師。幼い頃から会津の歴史の中で漆と触れ合い育った。

平成5年、妻の実家がある鳥取県に移り住み、漆工房「會州堂」を立ち上げる。以来、鳥取を中心に、漆器・漆芸の研鑽と普及に努める。

平成26年、第39回鳥取市文化賞を受賞。

【主な活動歴】

平成5年

漆器店「會州堂」を創立。鳥取で漆芸と漆器の普及を始める。鳥取の伝統と職人を考える会発足。

平成8年

蒔絵師田中稲月との交流が始まる。

平成12年

鳥取の匠 蒔絵師田中稲月氏と木地師茗荷定治氏の二人展開催。

平成18年

“鳥取漆器”の復活に取り組む。日本海新聞に掲載。

平成19年

県内3大学と商店街が連携して「因幡の手づくりまつり」を開催。職人が“技”を子供たちに楽しく伝える。

平成20年

蒔絵師 田中稲月遺作展 鳥取漆器の新時代作品展開催。

平成22年

NHK文化教室漆教室講師となる。

平成26年

「漆と地域の活性化」講演会。

平成26年

NHK鳥取/いちおしNEWSとっとり「とっとりの匠」出演。

平成27年

県展入選

平成29年

佐治漆の植栽始める

日本海新聞「因幡の漆」をテーマに12回連続連載される(H29.4~H30.3)

「佐治漆の生産と流通の変遷」小論 鳥取民族懇話会例会誌に掲載

平成30年

県展入選

店舗を鳥取市から鳥取県八頭郡智頭町山根に移転

令和元年

県展入選

鳥取県立博物館において「因幡の蒔絵師」のギャラリートーク出演

岡山県美作市右手木地山の木地師とコラボ始める

日本経済新聞文化欄「鳥取の漆器」と題して掲載

その他、山陽新聞、日本海新聞などにも漆の普及活動が紹介される

佐治漆の研究発表(鳥取県代表/於:愛媛県中國四国林業研究会)

佐治漆研究発表(「西日本うるしを守る会」/開催徳島県)

【現 在】

鳥取の伝統と職人を考える会 代表

因幡の漆器を普及させる会 会長

鳥取漆研究所 所長

佐治漆研究会 事務局長

元・NHK文化教室漆教室 講師

元・鳥取敬愛高校 社会人講師

その他、

・オリジナルの制作

・金継ぎなどの修理

なども承っております。

お気軽にお問合せください。

「無理かな?」と諦める前に、一度ご相談ください。

〒689-1431

鳥取県八頭郡智頭町山根119番地

営業時間 : 10:00~18:00

(日曜定休)

電話&FAX : 0858-75-2228

Mail : info@kaishudo.com

お車でお越しの方へ

(駐車場有り)

◆鳥取方面からのお客様

鳥取道智頭インター下車、53号線津山方面道なり2km南(車で3分)です。目印は智頭急行高架線をくぐり、すぐに左側に會州堂の看板が見えます。

◆津山方面からのお客様

国道53号線鳥取方面、黒尾峠を越え3kmほど行く(車で3分)と右側に會州堂の看板があります。

◆大阪・姫路方面

鳥取道智頭インター下車、53号線津山方面道なり2km南(車で3分)です。智頭急行高架線をくぐり、すぐに左側に會州堂の看板が見えます。